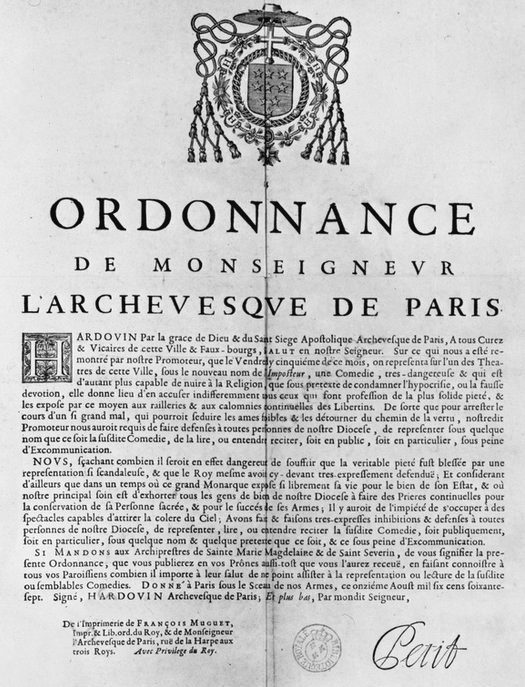

| Considérée comme une satire injurieuse de la religion et de la dévotion, la pièce est interdite une première fois interdite en 1664, Molière arguant alors auprès de Louis XIV d’une mauvaise interprétation et mettant en avant les valeurs morales qu’elle défendait

Tartuffe n’est pas seulement un chef-d’œuvre, le chef-d’œuvre peut-être de la scène comique : ce fut aussi un événement mémorable qui agita et divisa l’opinion ; où prirent parti les différentes puissances qui dominent la société ; où Molière eut à lutter plusieurs années contre des obstacles que lui opposaient la magistrature et le sacerdoce ; où Louis XIV fut longtemps indécis entre les plaintes d’un poète et les alarmes de la religion, entre les penchants de son esprit et les scrupules de sa conscience, et dont enfin l’issue, favorable au théâtre, eut sur la morale publique une influence qu’on peut qualifier diversement, mais que tout le monde est forcé de reconnaître.

Molière conçut de bonne heure le sujet du Tartuffe. Ce fut le premier ouvrage considérable dont il s’occupa après l’École des Femmes ; car, de la représentation de cette dernière comédie, en 1662, aux fêtes de 1664, où furent joués les trois premiers actes du Tartuffe — qui en compte cinq —, l’intervalle n’est rempli que par des pièces de peu d’importance. Le roi, personnellement satisfait des trois actes qu’il venait d’entendre, et persuadé des bonnes intentions de l’auteur, n’en avait pas moins cru devoir défendre la représentation publique d’une comédie qui, quoique dirigée contre la seule hypocrisie, pouvait être d’une fâcheuse conséquence pour la véritable dévotion.

Ces représentations privées et ces lectures particulières ne le consolaient pas de la défense qui lui avait été faite de produire sa comédie en public. Attribuant la longue durée de cette interdiction aux intrigues de ceux qui avaient intérêt à ce qu’elle n’eût point de terme, il se vengea d’eux dans un autre ouvrage qui, en leur donnant de nouvelles raisons de le détester, leur fournit de nouveaux moyens de lui nuire. Cet ouvrage était le Festin de Pierre. « La profession d’hypocrite, dit don Juan, a de merveilleux avantages. C’est un art de qui l’importance est toujours respectée ; et, quoiqu’on la découvre, on n’ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les attaquer hautement ; mais l’hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde, et jouit en repos d’une impunité souveraine. » Il est impossible de s’y tromper : c’est ici l’auteur même du Tartuffe qui se plaint, à la face du public, de ceux qui ont eu le pouvoir d’écarter de la scène cet ouvrage entrepris pour les démasquer. Un curé de Paris publia contre Molière un livre où sa comédie était qualifiée de diabolique, et lui-même appelé un démon vêtu de chair, digne de passer des bûchers de la justice humaine dans les brasiers de la vengeance divine. Il en prit occasion de représenter au roi qu’il était plus juste que jamais de lui permettre de faire jouer le Tartuffe, puisqu’il n’avait que ce moyen de prouver au public l’innocence d’un ouvrage si odieusement calomnié par ses ennemis. Ce fut l’objet d’un premier placet dont la date n’est point fixée. Molière obtint du roi la permission tant désirée, au moment où ce prince partait pour la conquête de la Flandre.

On a lu dans vingt écrits, entre autres dans ceux de Voltaire, que Molière, recevant la défense au moment même où allait commencer la seconde représentation, dit aux nombreux spectateurs qu’elle avait attirés : « Messieurs, nous allions vous donner le Tartuffe ; mais monsieur le premier président ne veut pas qu’on le joue. » Le fait n’est ni vrai, ni vraisemblable. Molière, quel que fût son dépit, respectait trop les bienséances et la vérité, il se respectait trop aussi lui-même pour se permettre publiquement un quolibet si offensant et si calomnieux. Le premier président de Lamoignon, l’ami de Racine et de Boileau, l’Ariste du Lutrin, ne pouvait, en aucune manière, être comparé à Tartuffe. Il était d’une piété sincère que nul ne révoquait en doute ; et, quand même il n’eût pas été vraiment religieux, l’élévation de son caractère et de son rang l’aurait empêché de descendre aux basses impostures de l’hypocrisie. La troupe de Molière ne jouait que trois fois par semaine, le mardi, le vendredi et le dimanche. Le Tartuffe fut représenté, pour la première fois, le vendredi 5 août ; la défense arriva le lendemain 6, et c’est le dimanche 7 que devait être donnée la seconde représentation. Il est donc faux déjà que la défense ait été notifiée aux comédiens à l’instant où ils se disposaient à entrer en scène pour rejouer la pièce. On pourrait, en passant condamnation sur cette circonstance, dire qu’au moins Molière fit l’annonce en question le lendemain de la défense, devant un public qui l’ignorait et s’était porté en foule au théâtre pour jouir à son tour du chef-d’œuvre nouveau.

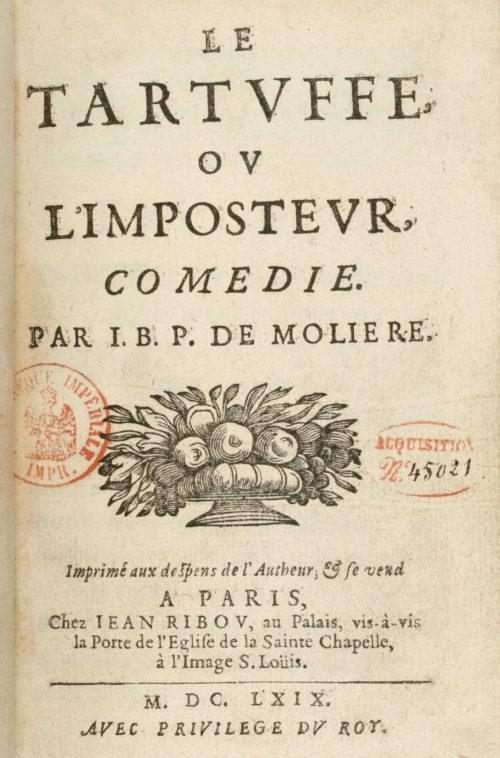

Quand le premier président défendit les représentations du Tartuffe, quels furent ses véritables motifs ? On les ignore entièrement : c’en devrait être assez pour qu’on s’abstînt de les condamner. Tout le monde, du reste, n’approuvait pas l’ordre qu’il avait donné, et il permettait qu’on le lui dît. Ménage, qu’on trouve toujours prenant le parti de Molière, quoiqu’il ait eu plus d’une fois à se plaindre de lui, Ménage ne craignit pas de déclarer à de Lamoignon que le Tartuffe était une pièce dont la morale était excellente, et qu’elle ne contenait rien dont le public ne pût faire grandement son profit. Il est fâcheux que Ménage ne nous ait pas appris ce que lui avait répondu le premier président. Molière, quand il obtint du roi la permission verbale de faire jouer sa pièce, prit l’engagement d’y faire tous les adoucissements, toutes les suppressions, en un mot tous les changements qui pourraient, sinon désarmer ses ennemis, du moins leur ôter tout légitime sujet de plainte. À ce nom de Tartuffe qui était, depuis plus de trois ans, le signal des clameurs et des calomnies du faux zèle, il avait substitué celui de Panulphe, et il avoit produit sa pièce sous le seul titre de l’Imposteur. De peur qu’un habit de forme et de couleur cléricale n’indiquât trop clairement dans quelle classe d’hommes il avait été prendre ses modèles, il avait, comme il le dit lui-même, « déguisé son personnage sous l’ajustement d’un homme du monde » ; il lui avait donné « un petit chapeau, de grands cheveux, un grand collet, une épée, et des dentelles sur tout l’habit. »

Dix-huit mois s’écoulèrent sans que Molière obtînt du roi la permission écrite qui devait lever la défense du parlement. Cette permission lui fut enfin accordée le 1er février 1669, et le 5 février, le Tartuffe eut sa seconde représentation publique qui fut suivie de quarante-trois autres sans interruption. Les comédiens, charmés d’un tel succès, voulurent que Molière eût toute sa vie double part chaque fois qu’on jouerait la pièce. Le jour de la résurrection du Tartuffe, Molière présenta au roi un troisième placet dont l’objet était de solliciter, pour le fils de son médecin, un canonicat qui vaquait à la chapelle royale de Vincennes. C’était narguer assez plaisamment les hypocrites, que d’employer son crédit à faire un bénéficier, le jour même où il lui était permis de les livrer à la dérision publique. https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14763 |

«C'est moi qui est» : ne faites plus la faute ! Par Alice Develey Publié le 12/09/2017 à 06:00 18 commentaires Partager sur Facebook (nouvelle fenêtre) Partager sur Twitter (nouvelle fenêtre) Partager sur Google + (nouvelle fenêtre) Partager sur Linkedin (nouvelle fenêtre) Partager sur Viadeo (nouvelle fenêtre) Envoyer par mail Imprimer cet article (ouvre la fenêtre d'impression) ORTHOGRAPHE - « C'est moi qui est » ou « c'est moi qui suis » ? Les locutions font florès dans nos phrases au quotidien. L'une des deux est pourtant incorrecte. Laquelle ? Le Figaro revient sur leur bon usage. «C'est moi qui fait la vaisselle aujourd'hui» ou «c'est moi qui fais la vaisselle aujourd'hui»? L'erreur est subtile à l'écrit et bien fâcheuse à l'oral. Écoutez plutôt: «c'est moi qui a raison», «c'est moi qui ai raison». Si les deux phrases s'emploient couramment, l'une des deux demeure pourtant fauss...

Commentaires

Enregistrer un commentaire